第4回学習会の学習範囲

- 東部地区(東部中学校区)

- 一色地区(一色中学校区)

- 佐久島地区(佐久島中学校区)

当記事では、学習内容の一部をお伝え致します。

当記事では、学習内容の一部をお伝え致します。

会場は一色地域交流センター

今回の学習会場は一色町の一色地域交流センターでした。 会場は相変わらずの超満員のパンッパンです。

皆さん勉強熱心でらっしゃいます。

会場は相変わらずの超満員のパンッパンです。

皆さん勉強熱心でらっしゃいます。

東部地域について学習したこと

初代京都所司代 板倉勝重

板倉勝重(1545-1624)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての大名です。墓所が東部地区にある

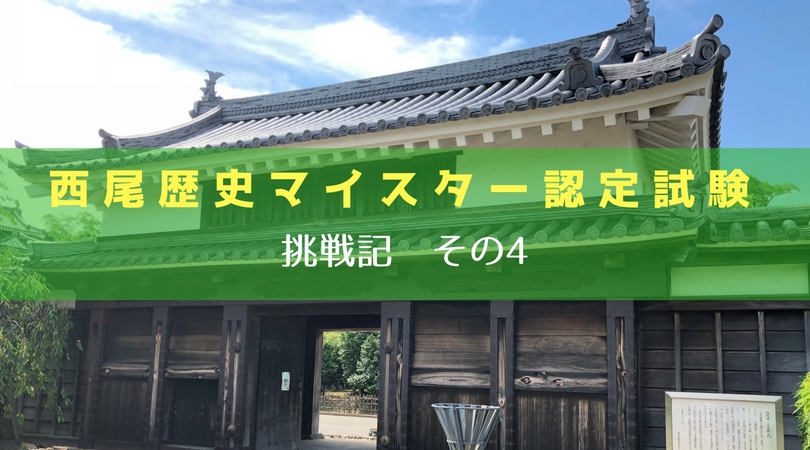

東部地区の山麓にある寺院 長圓寺に、勝重の墓所はあります。 1630年に建てられたという山門。

雰囲気がとってもステキだったのですが、閉まっていて入れませんでした(´;ω;`)

1630年に建てられたという山門。

雰囲気がとってもステキだったのですが、閉まっていて入れませんでした(´;ω;`)

略歴

勝重は幼少期に出家し禅僧として過ごしていました。 ところが西尾市吉良町付近で起こった善明堤の戦いで父を亡くしたこと等から、徳川家康の命により30代なかばで家督を継ぐこととなります。 その後役人としての才能を認められ、小田原、江戸町、京都町といった重要な都市の奉行を歴任した勝重。 その裁きは敗訴した者ですら納得させるほど公正なもので、当時の町人の間でも評判でありました。 1601年には最初の京都所司代に任命され、以後19年間にわたり朝廷と幕府の調整、京都の治安と西国大名の監視にあたります。 実際に初めて京都所司代に就任したのは、奥平信昌(長篠の戦いの際の長篠城主)です。

しかしその期間が数ヶ月しかないこと、その後の勝重の働きが高く評価されていることから、京の人には「勝重こそ初代」と認知されています。

賤ヶ岳の七本槍 加藤嘉明

加藤嘉明(1563-1631)も、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての大名です。東部地区が生誕の地

東部地区上永良町の神明社には、生誕を記念する石碑が立っています。

略歴

板倉勝重は戦地に赴いていませんが、嘉明はバリバリの現場肌。 豊臣秀吉に仕え、15歳にして2つもの首級を挙げたほか、秀吉と柴田勝家が争った賤ヶ岳の戦いでは大きな戦功を挙げ、加藤清正らとともに賤ヶ岳の七本槍に数えられました。 関ヶ原の戦いでは徳川家康に従い、その武功から伊予松山20万石を与えられ、その後には会津40万石の城主にまでなっています。 なお伊予松山では松山城の築城に着手し、その400年後にゆるキャラ化されています(*´ω`*)

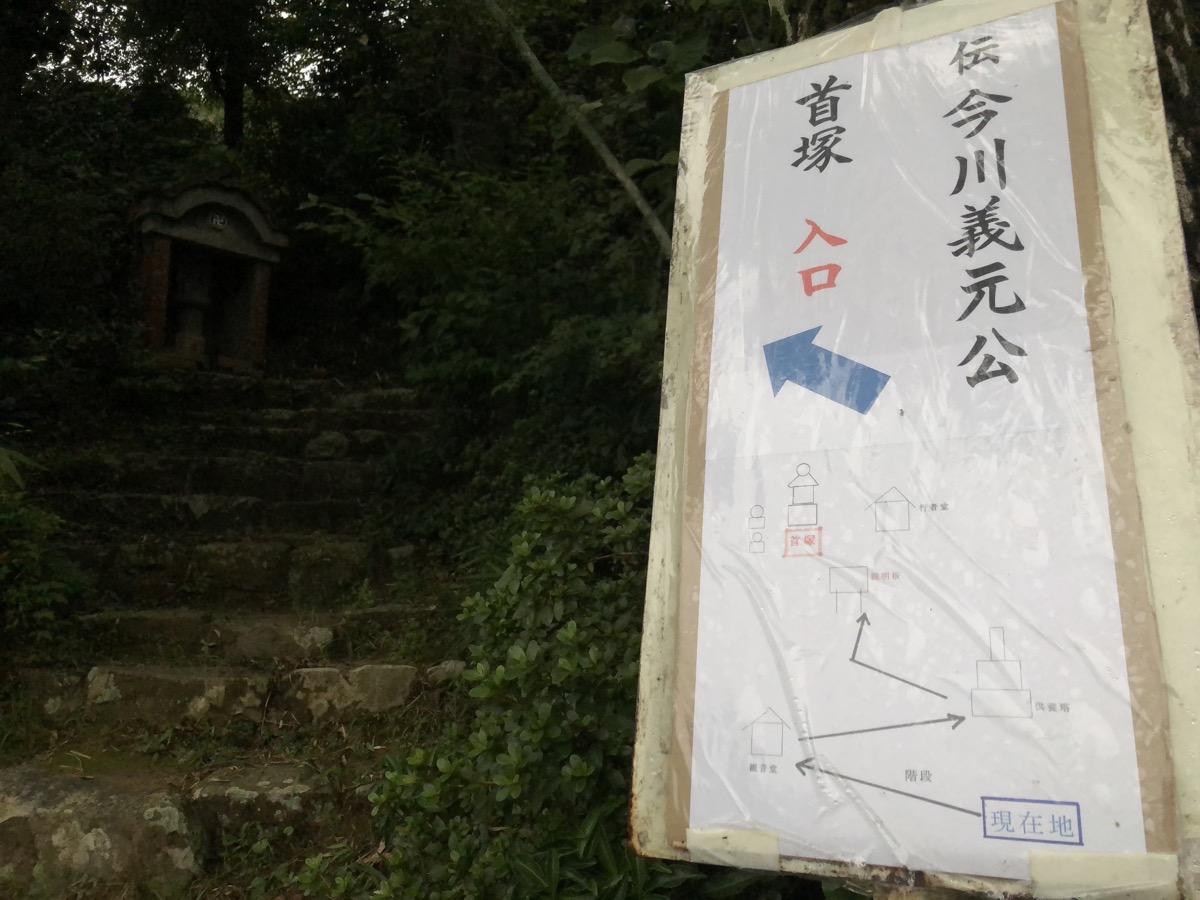

今川義元の首塚がある 東向寺

学習会ではまったく触れられなかったことではあるのですが…。 テキストに掲載されている地図に「今川義元首塚」の記載がありましたので、興味津々で見に行ってまいりました。現地の様子

場所は東部地区の東向寺 境内の隅、階段を登った先の山中にそれはありました。

境内の隅、階段を登った先の山中にそれはありました。

コチラがその首塚です。

コチラがその首塚です。

なぜ西尾市に義元の首がまつられたのか

桶狭間の合戦で討ち死にした義元の首は、織田軍によって持ち去られ、愛知県清須市の須ケ口でさらされていました。 これを義元の家臣、岡部元信が、合戦中死守していた鳴海城を明け渡す交換条件として受取ります。 元信は鳴海城を出て、途中刈谷城を攻略した後に駿府へと戻ります。 その道中にあったのが、義元の叔父にあたる徳順上人が第4代住職を務めた東向寺です。 初夏の気温、刈谷城へ寄り道したこともあり、義元の首は腐敗がすすんでいました。 そこで元信は、義元と縁の深いこの地に首を埋葬したと伝えられています。一色地区について学んだこと

地名の由来

「一色」とは「1種類」を意味する言葉です。 年貢・公事・労役の3つのうち、年貢の1種類だけを負担すれば、他の税は免除される土地を表しているといわれています。一色の養鰻業

一色産のうなぎは全国生産量の20%と全国でもトップクラスを誇り、「西尾の抹茶」とともに特許庁認定の地域ブランド(地域団体登録商標)に認定されています。 今回の学習会では、その成り立ちについて教えていただきました。養鰻業のおこり

一色地区は三河湾に面しており、矢作川が形成した三角州、沖積低地であることから、肥よくで農業に適した土地であります。 しかし低地であることから潮風の影響を受けやすく、水田では作物があまりとれません。 養殖業は、こうした低地の利用策として考えられました。 1894年には国内初の水産試験場が設置され、ボラや鯉の養殖と一緒にうなぎの試験養殖が行われました。 一色の養鰻業の始まりです。 1904年になると、12ヘクタールの養鰻池が創設され、民間による本格的な養鰻が行われるようになりました。養鰻業の発展

その後、1953年の台風13号、1959年の伊勢湾台風により農地が塩害にさらされ、転用を迫られる農家がおおくあらわれました。 これを受け、農地を池にし養鰻業へと転業する人が一気に増えます。 養鰻用の水道配置、魚粉による配合飼料の開発、路地池からビニールハウス養殖へと養殖法が進化したことにより、効率的で安定した養殖が可能になりました。 特に養鰻水道は、同等規模で配置ししている地域は他になく、一色町の養鰻業を支える大きな役割を担っています。浅草神谷バーの創業者 神谷傳兵衛

生粋の商売人

神谷傳兵衛(1856−1922)は、一色町出身の実業家です。- 8歳のときに酒樽造りの弟子として働き始め

- 11歳で綿の仲買人や雑貨の行商商人として独立

- 16歳で事業に失敗して全財産を失った後

- 17歳で横浜のぶどう酒工場に就職し

- 19歳で東京麻布の酒店に入り、酒の引き売りをし

- 24歳で酒の一杯売り家「みかはや銘酒店」(後の神谷バー)を開く

関連施設

神谷傳兵衛はぶどう酒でなした財産で、事業を大きく拡大させました。 現在も残る東京浅草の神谷バー(国の登録有形文化財)、茨城県牛久のシャトカミヤ(国の重要文化財)は、傳兵衛が創設したものです。 また1916年には経営危機に陥っていた三河鉄道(現在の名鉄三河線、蒲郡線)の社長となり、莫大な財産をなげうって路線を伸ばすなど、事業を拡大して会社を再建しました。450年の歴史をもつ 三河一色大提灯まつり

三河一色諏訪神社神社で毎年8月26日、27日におこなわれるお祭りです。 来年からは開催日が8月の第4土日に変わるそうです。祭りの起源

その昔、毎年夏から秋にかけて、この地区の海辺に海魔が現れては、田畑を荒らし人畜の命を奪っていました。 困った村人は1564年頃に長野の諏訪大社より御分霊を当地に迎え、大きなかがり火を焚いて海魔退散のお祈りをしたと言い伝えが残っています。 これが、大提灯まつりの期限であると言われています。 その後もこの行事は100年ほど続きましたが、周辺に家屋が増え、かがり火による家事の心配があったことから、代わりに提灯をあげるようになりました。 経済活動が活発になり、文芸・学問・芸術の著しい発展をみた元禄年間(1688年ー1704年)になると、まつりの様態も大きく変化します。 当時の風潮から、氏子たちが提灯の大きさや絵を競うようになったのです。 ついには西尾藩から「やりすぎだ」と寸法制限令が出され、今の提灯とおなじ大きさが定着したといいます。どんぐらいデカイ提灯か

今回の学習会場のとなりにある『一色 学びの館』には、提灯のレプリカが展示されています。 6組12対の提灯の中で最も大きい『間浜組』のもので。長さ約10m、直径約5.60mにもなります。 ろうそくもデカイ!1メートルほどの高さがあります。

ろうそくもデカイ!1メートルほどの高さがあります。

江戸時代のまつりの様子を再現したレプリカもありました。

今では多くの出店と観客とで、境内はとても賑わいます。

江戸時代のまつりの様子を再現したレプリカもありました。

今では多くの出店と観客とで、境内はとても賑わいます。

佐久島地区について学んだこと

地名の由来

伊勢神宮に仕えた「作彦の民」と呼ばれる人々がいて、この島に来往して農業を始めたことから、「作島」が「佐久島」に転じたとされています。 平城京跡からは「参河国幡豆郡析嶋(さくしま)」の表記がある荷札(木簡)が出土しており、奈良時代には地名として使われていたことがわかっています。484日もの漂流から生き延びた 小栗重吉

小栗重吉(1785−1853)は、佐久島生まれの船乗りで、史上最も長期にわたって漂流した人物です。佐久島随一の有名人

先日佐久島へ遊びに行った際に、写真を撮ってきました。 佐久島の東港には、生誕の地を記念する石碑が立っています。 顔出しパネルもありました。

実際には壮絶な漂流体験であったのでしょうが、このユルさ(´・ω・`)

顔出しパネルもありました。

実際には壮絶な漂流体験であったのでしょうが、このユルさ(´・ω・`)

略歴

重吉は15歳のときに半田村(現在の半田市)へ養子へ行き、その働きぶりが評価され28歳のときに船頭頭となりました。 1813年、督乗丸の13人の乗組員乗組員とともに知多半島の師崎港から江戸へと出港しました。 しかしその帰路、伊豆半島の子浦から渥美半島の伊良湖を目指すうち、暴風雨に遭ってしまいます。 破損した督乗丸は484日もの漂流を経た1815年2月14日、アメリカのカリフォルニア沖でイギリスの商船に救助されます。 このとき生き残っていたのは、重吉と2人の乗組員だけでした。 その後ロシア船に引き渡され、根室からは陸路をたどり、1817年5月に、5年の時を経て妻子の待つ半田へ帰ることができました。 重吉の漂流体験は新城藩(現在の新城市)の家老で国学者の池田寛親の聞き取りによる口述筆記で『船長日記』にまとめられたほか、重吉自身は日露辞典『ヲロシヤノ言』を記しています。 これらの書物は異国船打払令の強化や外交に関わる問題が続発する時代において、貴重な資料となりました。 このような重吉の働き尾張藩は『小栗』の姓を与え、藩の役人として登用しましたが、重吉はコレを2ヶ月で辞職。 そして、亡くなった乗組員たちの霊を慰める活動に、残りの人生すべてを捧げたといいます。まとめ

西尾歴史マイスター認定試験 第4回学習会の内容についてお話しました。 日本史に興味がなかった僕も、この学習会のおかげで関心を持てるようになりました。 地元の寺社仏閣や石碑なども、その由来が気になってしまいます。 全5回、月に一度の学習会も、残すところあと1回。 ですが、その後も地域の歴史を勉強する機会は設けよう。そうしよう。この記事を書いたひと

- 税理士

- BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。

最新記事一覧

- 2022.09.02-税理士業のことPythonでPCdesk(WEB版)へのログインを自動化する方法

- 2022.07.27-税理士業のことPythonでe-TAXへのログインを自動化する方法

- 2022.04.18-税理士業のことfreee"マジカチ"meetup!@名古屋#8のレポート

- 2021.07.10-税金、経理のこと【気にしすぎない】勘定科目の間違いで影響があるケースは限られる